空家等管理支援法人制度の仕組みと活用方法

空き家問題が深刻化する中、空家等管理支援法人制度が注目を集めています。空き家の管理や活用に悩む所有者の方々も多いのではないでしょうか。この記事では、空家等管理支援法人制度の仕組みと活用方法について詳しく解説します。

空家等管理支援法人制度の概要

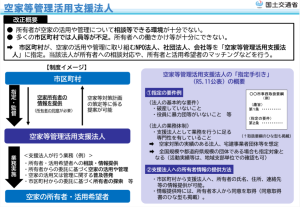

空家等管理支援法人制度は、増加する空き家問題に対応するため創設された仕組みです。この制度は、空き家の適切な管理と有効活用を促進し、地域の安全や環境保全に寄与することを目的としています。社会の高齢化や人口減少に伴う空き家の増加を背景に、専門的な知識と経験を持つ団体が空き家対策を支援する重要性が高まっています。支援法人は、空き家の調査や所有者への助言、管理・活用の支援など、多岐にわたる役割を担います。

制度の目的と背景

空き家問題が深刻化し、地域社会に悪影響を及ぼす中、所有者不明の空き家が増加し、適切な管理が困難になっています。空家等対策の推進に関する特別措置法だけでは対応に限界があり、より効果的な対策が求められていました。そこで、民間事業者の知見や経験を活用し、空き家管理の効率化を図るため、空家等管理支援法人制度が創設されました。この制度は、自治体と連携しながら空き家の調査や所有者への助言、管理支援などを行う民間団体を指定し、空き家問題の解決を促進することを目的としています。

(出典:国土交通省)

法的根拠と改正空家法の関連性

空家等管理支援法人制度は、改正空家法に基づいて創設された制度です。具体的には、空家等対策の推進に関する特別措置法第15条の2から第15条の9に規定されています。この法改正により、市町村長は空家等の適切な管理を支援する法人を指定できるようになりました。新たに追加された規定では、支援法人の業務内容や指定要件、指定の取り消し条件などが定められています。これにより、空き家対策における民間団体の役割が明確化され、自治体と連携した効果的な空き家管理・活用の推進が期待されています。

支援法人の役割と責務

空家等管理支援法人は、空き家問題の解決に向けて重要な役割を担っています。主な責務として、空家等の適切な管理を促進するための支援業務を実施し、所有者等からの相談に対応して助言を行います。また、市町村の空家等対策に協力し、必要な情報を提供することで、地域の空き家問題解決に貢献します。さらに、空家等の管理に関する知識や技術の向上を図るため、研修を実施し、専門性の高い支援を提供します。これらの活動を通じて、支援法人は空き家の適切な管理と有効活用を促進し、地域の安全性や生活環境の向上に寄与しています。

空家等管理支援法人の指定プロセス

空家等管理支援法人の指定を受けるには、自治体への申請が必要です。申請時には、法人の実績や体制、活動計画などの要件を満たす必要があります。自治体は申請内容を審査し、基準を満たしていると判断した場合に指定を行います。指定された法人は、自治体のウェブサイトなどで公表され、公表日から正式に支援法人としての活動を開始できます。このプロセスにより、適切な能力を持つ法人が空き家対策に貢献することが期待されています。

(出典:国土交通省)

指定の要件と審査基準

空家等管理支援法人として指定を受けるには、空家等対策の推進に関する法律に基づく要件を満たす必要があります。具体的には、非営利法人であること、空家等の適切な管理を行う能力があること、公正かつ適確な業務運営が確保されていることなどが求められます。国土交通省は、これらの要件を詳細に審査し、申請者の実績や体制を評価します。申請時には、定款や事業計画書、財務諸表などの書類提出が必要となり、空家等管理に関する専門知識や経験も証明しなければなりません。指定の有効期間は通常5年間で、更新時には改めて審査が行われます。

申請から指定までの流れ

空家等管理支援法人の指定を受けるには、まず申請書類を準備し、管轄の自治体に提出する必要があります。申請書には、法人の概要や活動計画、財務状況などを記載します。提出後、自治体による審査が行われ、通常1〜2ヶ月程度かかります。審査では、法人の専門性や実績、地域との連携体制などが評価されます。指定が決定すると、自治体から指定通知が送付され、公報や自治体のウェブサイトで公表されます。この公表により、空家等管理支援法人としての活動が正式に開始されることになります。

自治体による指定状況と事例

空家等管理支援法人の指定状況は、全国的にみると徐々に増加傾向にあります。特に、人口減少や高齢化が進む地方部での指定が目立ちます。例えば、長野県小諸市では、地元のNPO法人が支援法人に指定され、空き家の調査や所有者への相談対応、利活用提案などを積極的に行っています。一方、都市部では指定数が少ない傾向にありますが、東京都足立区のように、不動産関連団体を指定し、専門的なノウハウを活かした空き家対策を展開している事例もあります。このように、地域の実情に応じた多様な取り組みが各地で始まっています。

支援法人の具体的な活動内容

空家等管理支援法人は、空き家の見回りや点検を定期的に実施し、簡易な修繕や清掃を行います。所有者不明の空き家については、情報収集を行い自治体に報告します。また、所有者からの相談に対応し、適切な管理方法や活用策を提案します。これらの活動を通じて、地域の空き家問題解決に貢献し、安全で魅力的な住環境の維持に努めています。

空き家の調査・把握

空家等管理支援法人は、空き家の実態を正確に把握するため、定期的な現地調査を実施します。調査頻度は地域の状況に応じて設定され、通常は年1〜2回程度行われます。所有者不明の空き家については、固定資産税情報や近隣住民への聞き取りなどを通じて特定作業を進めます。収集した情報はデータベース化され、GISなどを活用して効率的に管理・更新されます。また、地域住民からの情報提供を促進するため、専用のホットラインや通報フォームを設置し、空き家の状況変化をリアルタイムで把握できる体制を構築しています。

所有者への助言・情報提供

空家等管理支援法人は、所有者に対して空き家の適切な管理方法について具体的なアドバイスを提供します。地域の空き家対策に関する最新情報を共有し、所有者が適切な判断を下せるよう支援します。また、空き家の活用や解体など、様々な選択肢を説明し、所有者の状況に応じた個別相談も実施します。これにより、所有者は自身の空き家について最適な対応を選択できるようになります。支援法人は、専門知識と地域の実情を踏まえた助言を行うことで、空き家問題の解決に向けた重要な役割を果たしています。

空き家の管理・活用支援

空家等管理支援法人は、空き家の適切な管理と有効活用を促進するため、多様なサービスを提供しています。具体的には、定期的な見回りや清掃、庭木の手入れなどの日常的な管理業務から、耐震診断や修繕計画の策定といった専門的なサポートまで幅広く対応します。所有者と支援法人のマッチングは、自治体の空き家バンクや相談窓口を通じて行われることが多く、所有者のニーズに合った支援法人を紹介します。また、地域コミュニティと連携し、空き家を地域の交流拠点や福祉施設として活用する提案も行っています。例えば、古民家を改修してカフェやゲストハウスにするなど、地域の特性を活かした利活用案を提示し、空き家問題の解決と地域活性化の両立を図っています。

地域コミュニティとの連携

空家等管理支援法人は、地域コミュニティとの密接な連携を通じて効果的な空き家対策を実現します。定期的な情報交換会や勉強会を開催し、地域住民と空き家の状況や管理ニーズを共有します。また、地域の祭りや清掃活動などのイベントに積極的に参加し、顔の見える関係づくりを進めます。こうした交流を通じて、空き家を活用した高齢者向け交流スペースや子育て支援施設など、地域特有の課題解決につながるアイデアを収集。地域に根ざした空き家活用策を提案し、実現に向けて住民と協力して取り組みます。

空家等管理支援法人制度の活用メリット

空家等管理支援法人制度は、空き家問題に対する効果的な解決策として注目されています。この制度を活用することで、所有者は専門家による適切な管理サポートを受けられ、地域社会の活性化にも貢献できます。また、自治体の空き家対策業務の負担軽減にもつながり、所有者不明の空き家問題にも効果的に対応できるなど、多くのメリットがあります。

所有者にとってのメリット

空家等管理支援法人制度は、所有者にとって多くのメリットをもたらします。専門知識を持つ法人が適切に空家を管理することで、所有者は遠隔地に住んでいても安心して任せられます。これにより、空家の価値低下や周辺環境への悪影響を防ぐことができ、所有者の負担も軽減されます。さらに、適切な管理が継続されることで、将来的な利活用や売却の際に有利な条件が整う可能性が高まります。専門家による定期的な点検や修繕により、建物の劣化を最小限に抑えられるため、空家の資産価値を維持することができるのです。

地域社会へのポジティブな影響

空家等管理支援法人制度は、地域社会に多面的なポジティブ影響をもたらします。空き家の適切な管理により、防犯面での安全性が向上し、地域の治安改善につながります。また、管理された空き家は周辺の景観維持と美化に貢献し、地域の魅力向上に寄与します。さらに、空き家の有効活用は地域活性化の可能性を秘めており、新たな交流拠点や起業の場として機能する可能性があります。これらの取り組みにより、近隣住民の不安が解消され、地域全体に安心感が醸成されます。結果として、コミュニティの絆が強化され、住みやすい街づくりが促進されるのです。

自治体の空き家対策における効果

空家等管理支援法人制度は、自治体の空き家対策に大きな効果をもたらします。専門知識を持つ法人との連携により、自治体の業務負担が軽減されるとともに、より効果的な対策が可能となります。支援法人は地域の実情に合わせた柔軟な空き家管理サービスを提供し、空き家所有者と自治体間のコミュニケーションを円滑化します。これにより、自治体は空き家問題に対してより迅速かつ効率的に対応できるようになり、地域の安全性や景観の向上にも貢献します。また、支援法人の活用は、空き家の利活用促進や地域活性化にもつながる可能性があります。

制度の課題と今後の展望

空家等管理支援法人制度は、空き家対策の重要な取り組みとして期待されていますが、認知度の低さや人材不足などの課題も存在します。今後は、制度の周知徹底や支援法人の育成、自治体との連携強化が求められます。さらに、空き家の利活用を促進するための新たな施策や、地域のニーズに合わせた柔軟な運用が重要となるでしょう。この制度を通じて、地域の活性化や住環境の改善が進むことが期待されます。

現状の課題と改善点

空家等管理支援法人制度の運用には、いくつかの課題が浮き彫りになっています。まず、制度の認知度が低く、活用が進んでいないことが挙げられ、多くの空き家所有者や地域住民が制度の存在を知らず、支援を受ける機会を逃している点です。また、法人の指定基準や業務範囲が曖昧で、自治体によって解釈が異なる場合があり、これにより、支援法人の活動に地域差が生じ、効果的な空き家対策の妨げとなっています。さらに、支援法人と自治体との連携が不十分な例も見られ、情報共有や協力体制の強化が求められています。これらの課題を解決するためには、制度の周知徹底や指定基準の明確化、連携強化のための仕組み作りが必要不可欠です。

空き家活用の新たな可能性

空家等管理支援法人制度は、空き家問題に新たな解決策をもたらします。この制度により、地域に根ざした団体が空き家の管理や活用を支援し、地域コミュニティの活性化につながる革新的な取り組みが可能になります。例えば、空き家をシェアオフィスやコワーキングスペースとして再生し、地域の起業家やフリーランサーを支援する事例や、高齢者向けの交流拠点として活用し、孤立防止や見守り機能を持たせる取り組みなどが生まれています。こうした空き家の creative な利用法は、人口減少や高齢化といった地域課題の解決にも貢献し、持続可能なまちづくりの新しい可能性を開いています。

空家等管理支援法人制度の活用方法

空家等管理支援法人制度を活用する際、所有者は具体的な管理業務や情報提供を依頼できます。利用手続きは自治体や法人に相談することから始まり、契約締結へと進みます。制度活用のメリットには専門的なサポートや負担軽減がありますが、費用面での検討も必要です。信頼できる法人選びには、実績や地域での評判、提供サービスの範囲などを確認することが重要です。

所有者が支援を受けるための手順

空家等管理支援法人制度を活用するには、まず自治体の空家等対策担当窓口に相談することから始まります。窓口では、所有者の状況や空き家の状態を詳しく聞き取り、適切な支援法人を紹介します。支援法人の選定後は、具体的な支援内容について相談し、所有者のニーズに合わせたプランを作成します。双方の合意が得られれば、契約を締結し、支援が開始されます。この過程では、空き家の調査や管理方法、活用案などについて専門的なアドバイスを受けられ、所有者の負担を軽減しつつ、適切な空き家管理が可能となります。

自治体との連携と協力体制

空家等管理支援法人と自治体は、効果的な空き家対策を実現するために密接な連携と協力体制を構築することが重要です。両者は定期的な連絡会議や報告会を開催し、空き家の状況や管理状況、所有者への対応などの情報を共有します。また、緊急時に備えて24時間対応可能な連絡体制を整備し、災害や事故などの際に迅速な対応ができるようにします。さらに、支援法人は自治体の空家対策計画策定に参画し、専門的知見を活かした提言を行うことで、より実効性の高い計画づくりに貢献します。このような協力関係により、地域の実情に即した効果的な空き家対策が可能となります。

リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)

リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)

について知りたい方は、まずは

について知りたい方は、まずは