登記受付帳の改定は不動産会社にどう影響する?明日からできる営業戦略の見直しと対策

不動産登記受付帳の記録事項や開示手続きの改定は、不動産業界に大きな変化をもたらす可能性があります。この記事では明日からできる営業戦略の見直しと対策について詳しく解説します。

目次

はじめに:登記受付帳の改定で、従来の不動産営業は通用しなくなる?

2025年以降に施行される不動産登記受付帳の記録事項や開示手続きの改定は、不動産会社の営業活動に大きな影響を与える転換点となります。これまで登記受付帳から比較的容易に得られた相続や贈与に関する情報などが取得しにくくなることで、それらを起点とした新規顧客への営業アプローチが通用しなくなる可能性が高まります。この変化は、単に現場の営業担当者が直面する課題ではなく、会社の戦略を担う経営層や管理職が真剣に向き合うべき重要な経営課題と言えます。この変化を乗り越えビジネスチャンスに変えるための具体的な対策までを詳しく解説します。

そもそも登記受付帳とは?不動産業界における役割を再確認

登記受付帳とは、法務局が不動産に関する登記申請をいつ、どのような順番で受け付けたかを記録する公的な帳簿のことです。ここには、申請を受け付けた日付である受付年月日や受付番号、対象となる不動産の所在などが記録されています。これまで不動産会社にとって、この登記受付帳は所有権移転(相続や売買など)や抵当権設定といった不動産の権利変動に関する情報を早期に把握し、潜在顧客へアプローチするための重要な情報源として活用されてきました。

登記受付帳から読み取れる情報とこれまでの活用法

多くの不動産会社にとって、不動産登記受付帳は新規顧客開拓の生命線とも言える重要な情報源でした。法務局に情報公開請求を行うことで、登記の申請を受け付けた日付である受付年月日、受付番号、登記の目的、そして対象となる不動産の種別(土地、建物など)、地番といった詳細な情報を取得することが可能でした。

特に注目されたのは、登記の目的が「所有権移転(相続)」である情報です。相続が発生した不動産の所有者は、将来的に売却や活用を検討する可能性が高いため、こうした情報をいち早く把握し、対象者に向けたダイレクトメール送付や訪問営業といった「物上げ」の有力なきっかけとして活用されてきました。

【何が変わる?】今回の改定による変更点のポイント解説

これまでの制度では、登記受付帳から得られる情報には、受付年月日や登記原因に加え、申請人の氏名や住所が含まれていました。特に「所有権移転(相続)」などを登記原因とする申請については、氏名と住所から特定の個人を特定し、その不動産所有者に対してダイレクトメールを送付するなど、直接的な営業アプローチが可能でした。

しかし、今回の改定では、登記原因などの情報を手掛かりに特定の個人を特定し、ピンポイントでアプローチすることが極めて困難になります。この変更の背景には、国民の個人情報やプライバシーをより一層保護するという社会的な要請があります。この一点が、従来の営業手法の前提を大きく覆すことになります。

なぜ今、改定が必要なのか?その背景と目的

今回の登記受付帳改定の最大の背景には、社会全体における個人情報保護意識の高まりがあります。特に、2022年4月に全面施行された改正個人情報保護法など、プライバシー保護を強化する法整備が進む潮流が、公的な情報である登記情報の取り扱いにも影響を与えました。個人の情報がより厳格に扱われるべきだという社会的な要請が、今回の改定を後押ししたと言えるでしょう。

これまで、登記受付帳に記載された情報、特に相続発生後の不動産所有者情報が、多くの不動産会社によるダイレクトメール送付や訪問営業といったいわゆる「物上げ」営業に過度に利用されてきました。これにより、相続が発生したばかりの個人が多数の業者から予期せぬアプローチを受け、精神的な負担を感じるケースが問題視されていました。

今回の改定は、こうした不適切な営業活動を抑制し、個人のプライバシーをより一層保護することを目的としています。同時に、登記制度本来の目的である不動産取引の安全確保という機能に立ち返らせ、その健全性を維持する狙いがあると言えます。この法改正は、営業手法のあり方を見直すきっかけともなります。

今回の登記受付帳改定の主な背景と目的は以下の通りです。

【背景】

・社会全体における個人情報保護意識の高まり

・改正個人情報保護法など、プライバシー保護を強化する法整備

【目的】

・不適切な営業活動の抑制と個人のプライバシー保護

・登記制度の本来の目的(不動産取引の安全確保)への回帰と健全性の維持

・営業手法のあり方の見直し促進

登記情報改定が不動産会社の業務に与える3つの影響

登記受付帳の改定は、不動産会社のビジネス運営において見過ごせない変化をもたらします。特に、これまで多くの会社が活用してきた、登記情報を起点とする営業手法には大きな影響が出ることが避けられません。所有者の住所など、個人の特定につながる情報の開示が制限されることで、相続登記などを契機とした直接的な「物上げ」営業が困難になるためです。これは単に情報収集の方法が変わるだけでなく、不動産会社の営業戦略やビジネスモデルそのものの見直しを迫られる、ビジネスの根幹に関わる変更と言えるでしょう。

情報取得の手間やコストが増加し、情報活用のノウハウを持つかどうかが営業担当者間の成果に差を生む可能性も高まります。従来の「待ち」の営業から「仕掛ける」営業への転換が、より一層求められる時代が到来したとも言えるでしょう。この登記情報改定が不動産会社の業務に具体的にどのような影響を与えるのか、以下の3つの側面に焦点を当てて詳しく見ていきます。

影響1:相続などを起点とした新規アプローチが困難に

これまで多くの不動産会社では、新規顧客開拓の手法として、登記受付帳から「相続」を登記原因とする所有権移転登記の情報を抽出し、不動産売却の潜在ニーズを持つ所有者へ積極的にアプローチすることが広く行われてきました。相続発生直後の所有者は、遺産分割や管理負担から不動産の売却を検討する可能性が高く、ダイレクトメール送付や訪問営業による「物上げ」の有力な起点となっていたのです。

しかし、今回の改定により、登記原因の記載が簡略化され、「所有権移転」のように一本化されることで、登記情報を見ただけではその原因が相続なのか、あるいは売買や贈与によるものなのかを判別することが極めて困難になります。これにより、相続が発生したばかりの所有者だけを効率的にリストアップし、ピンポイントでアプローチするという従来の戦略が事実上不可能となります。

結果として、無差別にダイレクトメールを送付したり、闇雲に訪問営業を行ったりしても、費用対効果は大幅に悪化するリスクが高まります。この変化はビジネスモデルの根幹を揺るがしかねない、深刻な影響と言えるでしょう。新たな顧客獲得のチャネルを早急に模索する必要があります。

影響2:営業の情報収集における手間とコストの増加

この改定により、相続などの事由を起点とした有望な見込み客リストを効率的に作成することが、これまでと比較して著しく困難になるでしょう。

代替手段として、オンラインの登記情報提供サービスなどを活用して個別の登記情報を確認することになりますが、この場合、基本的には不動産一つずつ地番を指定して検索する必要があります。これにより、かつてのように一覧で情報を把握する手法から、一件ずつ詳細を確認する作業に変わるため、情報収集にかかる時間的・人的な手間が大幅に増加することは避けられません。

さらに、情報収集にかかる金銭的なコストも増大するリスクがあります。登記情報提供サービスの利用には利用料金がかかり、例えば登記記録の全部の情報を取得するには一件あたり331円の費用が発生します。多くの情報を取得しようとすれば、その分の費用負担は無視できません。また、新たな情報源を開拓するための調査費用なども発生する可能性があります。これらの手間とコストの増加は、営業担当者の生産性を低下させ、企業全体の収益にも影響を与える可能性を秘めています。

影響3:営業担当者のスキル格差が顕著になる可能性

登記受付帳の情報に依存した画一的な営業アプローチが通用しなくなることは、営業担当者個人のスキルがこれまで以上に成果に直結するようになることを意味します。これまでは、会社から提供されるリストや情報に基づいた効率的な「数」を追う営業手法でも一定の成果を上げることが可能でした。しかし、今後は表層的な情報だけでは顧客の潜在ニーズを掘り起こすことが困難になります。

したがって、顧客一人ひとりと深く向き合い、真の課題や希望を引き出すヒアリング能力や、信頼関係を丁寧に築き上げるコミュニケーション能力といった、個人の「質」に根ざしたスキルが重要性を増します。会社から与えられる情報に頼るだけの受け身な営業担当者と、自ら主体的に情報を集め、顧客との関係性を深め、個別の状況に応じた提案を組み立てられる営業担当者との間には、成果において大きな差が生まれる可能性が高まるでしょう。この変化は、個々の営業担当者の能力開発だけでなく、組織全体の営業力強化を考える上での重要な課題となります。

変化に対応するために不動産会社が今すぐ取り組むべき対策

相続などを起点とした新規アプローチの困難化、情報収集の手間とコストの増加、そして営業担当者間のスキル格差拡大といった、今回の登記情報改定が不動産会社の業務に与えるネガティブな影響を解説しました。従来の営業手法が通用しなくなる今、この変化を単なる逆境と捉えるのではなく、新たな競争環境で優位に立つためのチャンスと捉え、戦略的に舵を切るべき時が来ています。市場の変化に迅速に対応し、持続的な成長を実現するためには、これまでのやり方を見直し、新たな顧客獲得の仕組みを構築することが不可欠です。

【対策1】新たな情報源の確保:司法書士や税理士との連携強化

登記受付帳から得られる情報が限定的になった現在、不動産会社は新たな情報源の確保が急務となっています。その有効な対策の一つとして、司法書士や税理士といった他士業との連携強化が挙げられます。

司法書士や税理士は、相続や贈与、資産整理といった、不動産が動く可能性のある初期段階で顧客と深く関わる機会が多くあります。これらの士業との強固な連携を築くことで、従来の登記情報だけでは得られなかった質の高い情報を早期に把握できる可能性が高まります。

連携強化に向けた具体的な取り組みとしては、以下の点が考えられます。

・定期的な情報交換会の実施

・顧客向けに相続や不動産に関する合同セミナーの企画・開催

・専門家として顧客を紹介し合える関係性の構築

ただし、こうした連携を成功させるためには、一方的に情報を求めるだけでなく、不動産の専門家として自社からも市場動向や物件情報などの有益な情報を提供し、相互にメリットのあるギブアンドテイクの関係を築くことが不可欠です。長期的な信頼関係に基づいた連携こそが、新たな情報パイプラインを確立する鍵となります。

【対策2】オンライン集客へのシフト:自社の顧客リストを活用した長期的な情報発信

相続などの特定ニーズを持った情報をピンポイントで取得する事が困難になるため、見込み客とのリレーション営業への転換が喫緊の課題となっています。その有効な手段の一つが、DMを活用した情報発信です。

潜在顧客の疑問や課題を解決する情報発信を積極的に行うことで、ニーズが顕在化する前の顧客に印象をつけるアプローチが重要になってきます。「相続 」や「売却」に関する情報をいつも発信してくれる不動産会社だと、見込み客に覚えてもらう施策が必要になってきます。

DM集客の仕組みは、将来的な見込み客を安定的に獲得するための資産となります。情報収集が難しくなる時代において、自社で情報発信力を高めることは、商圏を広げ、競争力を維持・強化するための重要な投資と言えるでしょう。

【対策3】顧客との関係性深化:既存顧客への手厚いフォローと紹介依頼

新規顧客の開拓がこれまでより困難になる状況下では、安定した収益源として既存顧客との関係性をこれまで以上に重視し、LTV(顧客生涯価値)の向上を目指すことが極めて重要になります。一度きりの取引で終わるのではなく、顧客と継続的な良好な関係を築くことで、将来的な再取引や新たな顧客の紹介へと繋げることが可能になります。

高い顧客満足度は、自然な形で新たな紹介を生み出す大きな力となります。紹介を促進するためには、取引完了後に丁寧なアンケートを実施して改善点を見つけたり、紹介していただいた顧客と被紹介者の双方に特典を提供する紹介キャンペーンを企画・実行したりする仕組み作りも有効です。

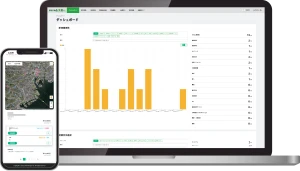

こうした顧客との関係性管理は、個々の営業担当者に任せる属人的な活動になりがちですが、それでは組織全体の成果には繋がりません。会社として顧客関係管理(CRM)ツールなどを積極的に活用し、顧客情報の共有、フォローアップ活動の記録・管理を標準化・仕組み化することが不可欠です。不動産業界でもCRMの活用事例は増えており、組織的に顧客満足度を高める体制を構築することが、変化に対応する上での鍵となります。

【対策4】社内体制の見直し:若手社員への研修と情報共有の徹底

登記受付帳に頼らない新たな営業スタイルへの移行には、社内体制の抜本的な見直しが不可欠です。特に、若手社員が新しい環境で成果を出すためには、顧客の潜在的なニーズを引き出すヒアリング能力、オンラインを活用した情報収集やマーケティングの知識、そして顧客と長期的な信頼関係を築く関係構築術など、多角的なスキルの底上げを図る必要があります。

営業担当者個人の経験やノウハウに留まりがちな顧客情報、地域特有の市場動向、そして営業活動における成功事例などを、組織全体で共有する仕組みづくりも急務です。CRM(顧客関係管理システム)やSFA(営業支援システム)といったツールを効果的に活用することで、情報の属人化を防ぎ、チームとしての営業力を強化することが可能です。経験豊富なベテラン社員が持つ暗黙知も、言語化やマニュアル化を進め、社内勉強会などを通じて若手社員へ積極的に継承していく必要があります。

さらに、新しい営業スタイルへのスムーズな移行と社員のモチベーション維持のため、評価制度の見直しも検討すべきです。契約件数といった結果だけでなく、情報共有への貢献度や顧客との関係性構築に向けたプロセスも適切に評価することで、変化への適応を促し、組織全体の成長につながるでしょう。

今後の不動産業界の展望:情報格差が企業格差に直結する時代へ

登記受付帳改定により、これまで多くの不動産会社にとって共通の基盤であった情報ソースの重要性は相対的に低下するでしょう。これにより、旧来の情報収集に頼りきりのビジネスモデルは限界を迎えると考えられます。今後は、自社でいかに強固な情報ネットワークを構築できるかが、企業の競争力を決定づける鍵となります。司法書士や税理士との連携、地域コミュニティとの繋がり、積極的な情報発信力など、代替となる情報網を多角的に整備できた企業と、そうでない企業との間には、得られる情報の質と量に大きな開きが生まれることになります。

この「情報格差」は、単なる情報収集能力の差にとどまりません。それは直接的に新規案件の獲得数や成約率の差となり、結果として企業の業績や市場での立ち位置といった「企業格差」に直結していくでしょう。情報の非対称性が利益構造の一端を担ってきた不動産業界において、情報環境の変化は、企業間の優劣をより明確にする要因となると考えられます。

デジタル化への対応が企業の将来を左右する

不動産業界がこれまで依存してきたアナログな情報源に基づく営業手法の限界を明確に示しました。もはや、紙媒体や一部の公開情報に頼るだけでは、変化の速い市場で勝ち残ることは困難です。これからは、デジタル技術を駆使した情報収集や顧客管理への迅速な移行が、企業の存続と成長を左右する急務となります。

特に重要となるのが、CRM(顧客関係管理システム)やSFA(営業支援システム)といったツールの活用です。これらのシステムによって顧客情報を一元管理し、営業活動の進捗を可視化することで、データに基づいた科学的な営業アプローチが可能になります。さらに、MA(マーケティングオートメーション)ツールを組み合わせれば、見込み客の興味関心度に応じた最適な情報提供を行い、育成することも可能です。

デジタル化への投資を積極的に行い、業務プロセスを大胆に変革できる企業は、営業生産性を飛躍的に向上させ、新たな顧客獲得の機会を創出できるでしょう。一方、従来のやり方に固執し、デジタルシフトに乗り遅れた企業は、情報格差がそのまま収益の差となり、市場競争から取り残されてしまうリスクが高まります。

「待ち」から「仕掛ける」営業への変革が求められる

これまでの不動産営業において、顧客の不動産に関するニーズがある程度明確になってから動き出す「待ち」の営業スタイルというものでした。しかし、今回の法改正により、こうした情報に基づく効率的なアプローチは困難になるため、この手法はもはや通用しなくなります。

これからの時代に求められるのは、「仕掛ける」営業です。これは、顧客がまだ漠然と将来の住まいや資産について考え始めた段階など、ニーズが本格的に明確になる前の段階で接点を持ち、能動的に将来のニーズを掘り起こしていくスタイルです。例えば、地域住民向けのライフプラン相談会を開催したり、地域の魅力や暮らしに役立つ情報を継続的に情報発信したりすることで、潜在顧客との関係性を早期に構築できます。

この営業スタイルへの変革を成功させるには、個々の営業担当者の高いコミュニケーションスキルに加え、顧客データを活用した分析や継続的な情報発信といった、マーケティング思考に基づいた組織的な取り組みが不可欠です。この変化にどれだけ迅速かつ的確に対応できるかが、今後の企業間の競争力を大きく左右するでしょう。

まとめ:法改正をチャンスと捉え、営業戦略をアップデートしよう

不動産登記受付帳の改定が不動産会社の業務に与える影響と、それに対応するための具体的な対策について解説しました。今回の改定により、これまで多くの不動産会社が活用してきた登記情報を起点とした新規顧客へのアプローチが困難になり、情報収集の手間やコストが増加するほか、営業担当者のスキル格差がより顕著になる可能性が高いことをご理解いただけたでしょう。

しかし、この法改正を単なる逆境と捉える必要はありません。むしろ、従来の営業手法を見直し、新たなビジネスモデルを構築するための絶好のチャンスと捉えるべきです。

今後の不動産業界では、こうした変化に迅速かつ柔軟に対応し、自社でいかに良質な情報ネットワークを構築できるか、そしてデジタル技術を活用して営業の効率化と高度化を図れるかが、企業の競争力を大きく左右します。情報格差はそのまま企業格差に直結する時代へと突入するのです。

変化の激しい時代だからこそ、立ち止まることは後退を意味します。本記事でご紹介した内容を参考に、ぜひ貴社の営業戦略をアップデートし、明日からの具体的な行動に繋げてください。この法改正を成長の機会と捉え、新たな時代をリードしていきましょう。

リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)

リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場) について知りたい方は、まずは

について知りたい方は、まずは