日本のインフラ老朽化問題

日本のインフラ老朽化が深刻な問題となっています。管理会社の皆さんは、安全性の確保と維持管理コストの増大に頭を悩ませているのではないでしょうか。そこで、この記事では、インフラ管理会社が取るべき具体的な対策と注意点をご紹介します。

インフラ老朽化の現状と課題

日本のインフラ老朽化は深刻な問題となっています。高度経済成長期に集中的に整備された道路や橋梁、上下水道などの多くが更新時期を迎え、維持管理費用の増大や安全性の低下が懸念されています。特に地方自治体では財政難から十分な対策が取れず、事故リスクが高まっています。この状況に対し、効率的な点検・補修手法の開発や長寿命化計画の策定が急務となっています。

日本全国に広がる老朽化インフラの実態

日本のインフラ老朽化は全国的に広がっています。国土交通省の調査によると、建設後50年以上経過した橋梁は2023年時点で約63%に達し、トンネルも約42%が同様の状況です。地域別では、大都市圏や工業地帯を中心に老朽化が進行しており、特に東京、大阪、名古屋などの大都市圏で顕著です。インフラの種類では、道路、橋梁、上下水道、港湾施設などが特に深刻な老朽化に直面しています。これらの老朽化インフラは、高度経済成長期に集中的に整備された地域に多く見られ、早急な対策が求められています。

老朽化がもたらす潜在的リスクと事故防止の重要性

インフラの老朽化は構造的な弱点を生み、崩壊や機能不全などの重大な危険をもたらす。橋梁の崩落、道路の陥没、配管の破裂など、様々な事故が発生する可能性がある。これらを防ぐには、定期的な点検と早期対応が不可欠だ。特に、目視だけでなく最新技術を活用した詳細な検査が重要となる。また、リスク評価を行い、補修や更新の優先順位を適切に決定することで、限られた資源を効果的に活用し、安全性を確保することができる。

限られた予算と人員での対応の難しさ

インフラ管理会社は、予算と人員の制約の中で効果的な対応を迫られています。定期点検や修繕の遅延は深刻なリスクとなり得るため、限られたリソースの中で優先順位を適切に設定することが不可欠です。専門知識を持つ人材の確保と育成も大きな課題であり、技術継承の取り組みが求められます。効率的な予算配分と人員配置を実現するには、データ分析や新技術の活用が鍵となります。これらの課題に対処しつつ、安全性と持続可能性を両立させるインフラ管理の実現が急務となっています。

効果的なインフラメンテナンス戦略

日本のインフラ老朽化に対応するには、予防保全と事後保全のバランスを取りつつ、データ駆動型の意思決定プロセスを導入することが重要です。長期的視点に立った計画策定と新技術の活用により、効率的かつ効果的なメンテナンス戦略を実現できます。これらの取り組みは、限られた資源で持続可能なインフラ管理を実現する鍵となります。

予防保全の徹底

予防保全は、インフラの劣化や故障を未然に防ぐ手法で、従来の事後保全とは異なり計画的な対応が可能です。定期的な点検と診断を実施し、適切なタイミングで補修や更新を行うことで、ライフサイクルコストを大幅に削減できます。効果的な予防保全計画には、過去の点検データや劣化予測モデルを活用したデータ分析が不可欠です。これにより、優先順位を適切に設定し、限られた予算と人員を最大限に活用できます。予防保全の徹底は、インフラの安全性向上と長寿命化に大きく貢献します。

新技術を活用したインフラ点検・管理の効率化

インフラ管理の効率化には新技術の活用が不可欠だ。ドローンやAIを用いた自動点検システムにより、人手不足を補いつつ高精度な検査が可能になる。IoTセンサーを設置すれば、構造物の状態をリアルタイムで把握できる。さらに、デジタルツインを構築することで、仮想空間上で予防保全のシミュレーションが行える。ビッグデータ解析を駆使すれば、劣化予測の精度が向上し、最適な補修計画を立案できる。これらの技術を組み合わせることで、インフラの長寿命化と維持管理コストの削減を両立できるだろう。

費用対効果の高いメンテナンス計画の立案

費用対効果の高いメンテナンス計画を立案するには、重要度と緊急度のマトリックスを活用した優先順位付けが不可欠です。予防保全と事後保全のバランスを慎重に検討し、長期的な視点でライフサイクルコスト分析を行うことで、効率的な資源配分が可能になります。さらに、新技術の導入によるメンテナンスコスト削減の可能性を評価し、適切に取り入れることで、より効果的な計画を策定できます。これらの要素を総合的に考慮することで、日本のインフラ老朽化問題に対する持続可能な解決策を見出すことができるでしょう。

管理会社が気を付けるべきポイント

インフラ管理会社は定期点検と予防保全を徹底し、適切な記録管理と報告体制を構築することが重要です。専門技術者の育成と確保に努め、最新の技術や管理手法の導入を検討することで、効果的なインフラメンテナンスを実現できます。これらのポイントに注意を払うことで、老朽化問題に適切に対応できるでしょう。

適切な点検・診断体制の構築

インフラ管理会社は、適切な点検・診断体制を構築することが不可欠です。点検の頻度や方法を明確に定義し、専門知識を持つ技術者の確保と育成に努めることが重要です。また、最新の点検技術や機器の導入を検討し、効率的かつ正確な診断を実現することが求められます。さらに、点検結果の記録と管理システムを整備し、データの蓄積と分析を通じて、より効果的なインフラメンテナンス戦略の立案につなげることが必要です。

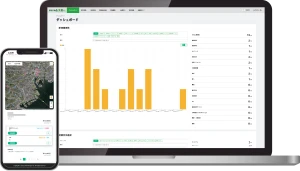

データ管理と分析による優先順位付け

インフラ設備の状態を示すデータを効率的に収集するには、センサー技術やIoTデバイスの活用が有効です。収集したデータは、AI技術を用いて整理・分析し、劣化度や重要度などの指標を算出します。これらの指標に基づき、安全性、経済性、社会的影響などを考慮した優先順位付けの基準を設定します。優先順位の結果は、GISを用いた地図上での可視化や、ダッシュボードによるグラフ表示など、直感的に理解しやすい形で提示することが重要です。

地域や自治体との連携強化

インフラ管理会社は地域や自治体との連携を強化し、効果的な老朽化対策を進める必要がある。定期的な情報共有会議を開催し、地域特有のインフラ課題を把握することが重要だ。また、緊急時の連絡体制を構築し、迅速な対応を可能にする。自治体の長期インフラ計画との整合性を確保することで、効率的かつ持続可能な管理が実現できる。こうした連携により、限られた資源を最大限に活用し、安全で信頼性の高いインフラ維持が可能となる。

持続可能なインフラ管理に向けた取り組み

日本のインフラ老朽化問題に対し、管理会社は予防保全の徹底やデータ駆動型の維持管理システム導入が重要です。長期的な予算計画を立て、IoTやAIなどの新技術を積極的に活用することで、持続可能なインフラ管理を実現できます。

長寿命化対策の実施と更新計画の策定

インフラの長寿命化には、定期的な点検と診断が不可欠です。目視や非破壊検査などを組み合わせ、劣化状況を正確に把握します。予防保全の考え方に基づき、損傷が深刻化する前に補修や補強を実施することで、ライフサイクルコストの低減が可能です。更新計画策定時は、安全性や重要度、劣化度合いなどを考慮し、優先順位を決定します。長寿命化対策の費用対効果は、初期投資と将来の維持管理コストを比較し、最適な方策を選択することが重要です。これらの取り組みにより、インフラの安全性と機能性を長期的に確保できます。

人材育成と技術継承の重要性

インフラ管理会社にとって、熟練技術者の知識や経験を若手に継承することは喫緊の課題です。社内で体系的な研修プログラムを整備し、インフラ点検や診断に特化した技術教育を実施することが重要です。また、最新の点検・診断技術に関する継続的な学習機会を設け、技術者の専門性向上を図ることが求められます。さらに、資格取得支援制度を充実させ、技術者の意欲向上と能力開発を促進することで、長期的な視点でインフラ管理の質を高めていくことができるでしょう。

官民連携によるインフラメンテナンスの推進

官民連携によるインフラメンテナンスの推進は、日本のインフラ老朽化問題に対する有効な解決策の一つです。また、官民でインフラデータを共有・活用することで、より精度の高い点検や補修が実現できます。地域の建設業者との協力体制を構築することも重要で、地域に根ざしたきめ細かなメンテナンスが期待できます。こうした取り組みにより、限られた予算と人員の中でも持続可能なインフラ管理が可能となるでしょう。

将来を見据えたインフラ管理の展望

日本のインフラ管理は長期的視点が不可欠です。技術革新を取り入れ効率化を図りつつ、持続可能な管理体制を構築することが重要です。人材育成と技術継承にも注力し、将来を見据えた計画的なアプローチが求められています。

環境負荷を考慮したインフラ整備

インフラ整備において環境負荷の低減は重要な課題です。省エネルギー技術の導入により、インフラの環境性能を向上させることが可能です。また、リサイクル材料の活用や廃棄物削減の取り組みを進めることで、資源の有効利用を図ることができます。工事の際には、自然環境への影響を最小限に抑えた工法を選択することが求められます。さらに、長寿命化設計を採用することで、資源の有効利用と環境負荷の低減を両立させることができます。これらの取り組みにより、持続可能なインフラ整備を実現することが可能となります。

リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)

リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)

について知りたい方は、まずは

について知りたい方は、まずは