管理会社必見!家電リサイクル法の完全ガイド

家電リサイクル法は管理会社にとって重要な法律です。法律の複雑さや頻繁な改正に悩む管理会社も多いでしょう。この記事では、管理会社向けに家電リサイクル法を詳しく解説します。本記事を読めば、法律の概要から最新の動向まで理解でき、適切な対応が可能になります。

目次

家電リサイクル法の基本と管理会社の役割

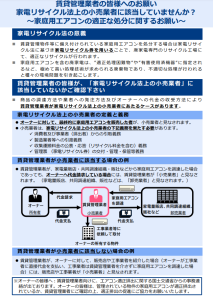

家電リサイクル法は、資源の有効利用と廃棄物の適正処理を目的とし、エアコンや冷蔵庫などの特定家電製品を対象としています。管理会社は、この法律に基づき、適切な廃棄物処理と資源循環の促進に重要な役割を果たします。法律遵守のため、管理会社は製造業者や小売業者と連携し、リサイクルの円滑な実施を支援する必要があります。適切な対応は、環境保護と法令順守の両面で重要です。

(出典:経済産業省)

家電リサイクル法の目的と概要

家電リサイクル法は、大量生産・大量消費・大量廃棄の社会問題に対応するため、2001年に施行されました。この法律の主な目的は、家電製品の適正処理とリサイクルの推進です。対象となる特定家庭用機器は、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目です。リサイクルシステムは、消費者、小売業者、製造業者が各々の役割を果たすことで成り立っています。消費者はリサイクル料金の支払いと適切な排出、小売業者は使用済み家電の引き取りと製造業者への引き渡し、製造業者はリサイクルの実施を担当します。この仕組みにより、資源の有効利用と環境負荷の低減が図られています。

対象となる4品目の詳細

家電リサイクル法の対象となる4品目は、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機です。エアコンは室内機と室外機が一体となったものが対象で、ウィンドウタイプも含まれます。テレビは、ブラウン管式、液晶式、プラズマ式で画面サイズが10V型以上のものが該当します。冷蔵庫・冷凍庫は、容量170リットル以上のものが対象となり、冷凍庫単体も含まれます。洗濯機・衣類乾燥機は、洗濯機能を有するもの、または衣類乾燥機能を有するものが対象で、二槽式や全自動式、ドラム式などすべてのタイプが該当します。これらの家電製品は、使用済みとなった際に適切にリサイクルする必要があります。

管理会社が果たすべき責任と義務

管理会社は家電リサイクル法に基づき、回収・運搬の際に適切な手順を踏む必要があります。対象家電を分別し、指定引取場所へ運搬する際は、破損や飛散を防ぐ措置を講じなければなりません。また、管理会社は廃棄物処理法や個人情報保護法などの関連法令を遵守し、適正処理を行う義務があります。処理後は、リサイクル料金の徴収や家電リサイクル券の発行、保管が求められます。さらに、処理実績の記録や行政への報告など、情報管理や報告義務も果たさなければなりません。これらの責任を適切に遂行することで、法令順守と環境保護に貢献できます。

賃貸物件における家電リサイクル法の適用

賃貸物件における家電リサイクル法の適用は、所有者と入居者の責任分担が重要です。エアコンや冷蔵庫、洗濯機、テレビなどが対象となり、これらの処分には適切な対応が求められます。賃貸契約時には、家電リサイクル費用の負担について明確に取り決めておくことが望ましいでしょう。管理会社は、この法律を理解し、所有者と入居者の双方に適切な指導を行うことが求められます。

入居者が残置した家電の取り扱い

入居者の退去時に残された家電製品は、管理会社にとって頭の痛い問題となります。冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビなどが代表的な例です。これらの残置家電に対し、管理会社は適切な処分を行う法的責任を負います。処分方法としては、家電リサイクル法に基づくリサイクルが必要で、費用は原則として入居者負担ですが、事前の取り決めがない場合は管理会社が負担せざるを得ないケースもあります。このような事態を避けるため、契約時に退去時の家電処分についての取り決めを明確にしておくことが重要です。

共用部分に設置された家電の処分方法

マンションやアパートの共用部分に設置された家電には、エレベーター内のテレビモニターや共用ロビーの冷蔵庫などが含まれます。これらの処分は管理会社の責任となり、適切な手続きが求められます。処分時には、まず対象家電が家電リサイクル法の4品目に該当するか確認し、該当する場合はリサイクル料金を支払い、指定引取場所に持ち込むか、許可を受けた業者に依頼します。非該当の場合も、自治体の規則に従って適切に処分する必要があります。共用部分の家電処分は、区分所有者の合意を得ることも重要です。

管理会社が小売業者とみなされるケース

管理会社が家電製品の購入、設置、引き取り、またはリース・レンタルサービスを提供する場合、家電リサイクル法上の小売業者とみなされることがあります。入居者に代わって家電製品を購入・設置する際は、管理会社が実質的な販売者となるため、小売業者としての義務が生じます。同様に、入居者から直接家電製品の引き取りを行う場合も、小売業者の役割を担うことになります。さらに、家電製品のリースやレンタルサービスを提供している管理会社は、サービス終了時の引き取り義務があるため、小売業者と同等の責任を負うことになります。これらのケースでは、管理会社は家電リサイクル法に基づく適切な処理を行う必要があります。

家電リサイクル法に基づく正しい処分手順

家電リサイクル法に基づく正しい処分手順を確実に実施するには、まず対象製品を確認し、リサイクル料金を支払います。その後、指定引取場所への持ち込みか、小売店による引き取りサービスを利用します。これらの手順を適切に踏むことで、法令遵守と環境保護の両立が可能となります。管理会社は、この流れを十分に理解し、効率的な処理を心がけましょう。

リサイクル料金の徴収と管理

リサイクル料金の徴収には前払い制と後払い制があり、管理会社はこの違いを理解する必要があります。小売業者は消費者から料金を徴収し、製造業者等へ引き渡す重要な役割を担います。料金の管理体制を整え、透明性を確保することが不可欠です。適正利用を確認するため、定期的な監査システムの導入も重要です。管理会社は、これらのプロセスを正確に把握し、法令遵守と効率的な運用のバランスを取ることが求められます。リサイクル料金の適切な管理は、環境保護と事業の健全性を両立させる鍵となります。

適正な引き取り業者の選定方法

適正な引き取り業者を選定する際は、まず許可証や資格の確認が不可欠です。業者のウェブサイトや直接問い合わせで、産業廃棄物収集運搬業の許可証番号を確認しましょう。次に、業者の実績や評判を調査します。過去の取引先や口コミサイトでの評価を参考にし、信頼性を判断します。料金体系については、明確な見積もりと内訳の提示を求め、市場相場と比較して妥当性を評価します。最後に、契約時には引き取りの頻度、緊急対応の可否、リサイクル証明書の発行など、具体的な業務内容と条件を明確にし、書面で合意することが重要です。

家電リサイクル券の発行と保管

家電リサイクル券の発行は、小売店や指定引取場所で行われます。管理会社は、対象家電を処分する際に必ずこの券を取得する必要があります。発行時には、製品の種類やメーカー、大きさなどの情報を正確に伝えることが重要です。取得した家電リサイクル券は、紛失や破損を防ぐため、耐火金庫や専用のファイルで適切に保管しましょう。また、デジタル化して管理システムに登録することも効果的です。家電リサイクル券に有効期限はありませんが、長期間保管すると記載内容が不鮮明になる可能性があるため、できるだけ速やかに使用することをおすすめします。

事業所から排出される家電の処理

事業所から排出される家電には、オフィスや店舗で使用されていたテレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機などが含まれます。これらの処理方法は一般家庭とは異なり、産業廃棄物として扱われる場合があります。家電リサイクル法の適用範囲は事業所の規模や排出量によって変わるため、管理会社は適切な処理方法を把握し、法令遵守に努める必要があります。

一般廃棄物と産業廃棄物の区別

一般廃棄物と産業廃棄物の区別は、家電リサイクル法における重要な概念です。一般廃棄物は家庭から排出されるごみを指し、産業廃棄物は事業活動に伴って生じる廃棄物を意味します。家電リサイクル法では、家庭から排出される使用済み家電製品は一般廃棄物として扱われますが、事業者が排出する家電製品は原則として産業廃棄物となります。ただし、オフィスや小規模店舗から排出される家電製品で、一般家庭から排出される物と性状が似ているものは一般廃棄物として取り扱われることがあります。管理会社は、これらの区分を正確に理解し、適切な処理方法を選択することが求められます。

企業における家電リサイクルの実務

企業における家電リサイクルの実務では、まず対象品目の特定が重要です。テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの4品目を中心に、社内で使用している家電を定期的に調査し、リスト化することが効果的です。リサイクル費用は、各部署の予算に組み込み、計画的な処理を可能にします。従業員への周知は、社内イントラネットやポスター掲示、定期的な研修を通じて行い、リサイクルの重要性と手順を理解してもらいます。企業規模に応じた体制構築では、大企業なら専門部署の設置、中小企業では担当者の明確化と外部業者との連携が鍵となります。これらの実務を適切に行うことで、法令遵守と環境保護の両立が可能になります。

大量排出時の効率的な処理方法

大量排出時には一括回収サービスを活用すると効率的です。複数の家電を同時に処理する際は、製品ごとにグループ化し、適切な梱包材で保護することで運搬時の破損を防ぎます。運搬費用を抑えるには、同じ地域内での回収をまとめて依頼したり、季節的な需要が低い時期を選んだりするのがコツです。また、事前に回収業者と日程調整を行い、必要書類を準備しておくことで、当日の処理時間を大幅に短縮できます。これらの方法を組み合わせることで、管理会社は大量の家電を効率的かつコスト効果的にリサイクル処理できます。

家電リサイクル法違反のリスクと対策

家電リサイクル法違反は、罰金や懲役などの法的制裁だけでなく、企業イメージの低下にもつながる重大なリスクです。これを回避するには、コンプライアンス体制の構築と従業員教育が不可欠です。また、社内チェックリストを作成し、定期的な確認を行うことで、違反リスクを軽減できます。管理会社は法令遵守を徹底し、適切な家電リサイクル対応を心がけましょう。

違反事例と罰則について

家電リサイクル法違反には、不法投棄や不適切な処理方法が代表的な事例として挙げられます。例えば、指定引取場所以外での廃棄や、リサイクル料金を支払わずに処分するケースがあります。これらの違反に対しては、個人で50万円以下、法人で1億円以下の罰金が科される可能性があります。また、違反の程度によっては懲役刑が適用されることもあります。罰則の適用には、行政指導や勧告などの段階を経て、最終的に刑事告発に至るプロセスがあります。違反事例と罰則は密接に関連しており、コンプライアンス意識の向上と適切な処理の徹底が管理会社にとって極めて重要です。

コンプライアンス体制の構築

家電リサイクル法に対応するためのコンプライアンス体制構築は、管理会社にとって重要な課題です。まず、法律に精通した専門のコンプライアンス担当者を設置し、法令遵守の中心的役割を担わせることが効果的です。また、全従業員を対象とした定期的な研修プログラムを実施し、法律の理解と適切な対応方法を周知徹底させることが大切です。さらに、法改正に迅速に対応できるよう、情報収集と社内体制の整備を行い、常に最新の法令に準拠した業務遂行を可能にする仕組みを構築することが求められます。これらの取り組みにより、管理会社は家電リサイクル法に関するリスクを最小限に抑えつつ、適切な廃棄物管理を実現できるでしょう。

従業員教育とマニュアル整備の重要性

家電リサイクル法を適切に遵守するためには、従業員の知識向上が不可欠です。定期的な研修や勉強会を通じて、法律の要点や最新の動向を共有することが重要です。また、社内マニュアルを作成し、常に最新の情報に更新することで、従業員が迷うことなく適切な対応を取れるようになります。教育プログラムの効果を測定するために、理解度テストや実務での適用状況を確認し、必要に応じて内容を改善していくことが大切です。さらに、法令遵守を徹底するための社内体制を構築し、責任者を明確にすることで、組織全体での取り組みを強化できます。

最新の法改正と今後の動向

2023年の家電リサイクル法改正では、対象品目の拡大や回収率向上に向けた取り組みが強化されました。この改正により、管理会社は新たな責任を負うことになり、より厳格な廃棄物管理が求められています。今後は、さらなる循環型社会の実現に向けて、リサイクル技術の進歩や国際的な環境規制の動向を踏まえた法改正が予想されます。管理会社は、これらの変化に柔軟に対応できる体制づくりが重要となるでしょう。

直近の法改正ポイント

2022年の家電リサイクル法改正では、対象製品カテゴリーが拡大し、新たに電子レンジが追加されました。これにより、従来の冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビに加え、電子レンジも適切にリサイクルする必要が生じました。製造業者には、リサイクルしやすい製品設計や、使用済み製品の回収・リサイクル体制の整備が求められるようになりました。小売業者には、消費者への情報提供義務が強化され、リサイクル料金や回収方法について、より詳細な説明が必要となりました。罰則規定も厳格化され、違反した場合の罰金額が引き上げられています。

将来的な規制強化の可能性

家電リサイクル法の将来的な規制強化は、環境保護の観点から予測されています。リサイクル率の向上を求める動きが強まり、より高い目標設定や達成義務が課される可能性があります。また、技術の進歩に伴い、新たな家電製品カテゴリーが対象に追加されることも考えられます。さらに、法令遵守を徹底するため、罰則の厳格化や報告義務の増加が検討される可能性もあります。管理会社は、これらの潜在的な変更に備え、柔軟に対応できる体制を整えることが重要です。

管理会社が今から準備すべきこと

管理会社が家電リサイクル法に適切に対応するためには、今から準備を進めることが重要です。まず、社内教育プログラムを策定し、従業員全員が法律の内容と自社の責任を理解できるようにしましょう。次に、対象製品を特定し、効率的に管理できるシステムを構築することが必要です。リサイクル料金の徴収方法も確立し、入居者や所有者との間で明確な取り決めを行いましょう。さらに、製造業者や小売業者との連携体制を整備し、スムーズな引き取りや処理が行えるようにすることが大切です。これらの準備を通じて、法令遵守と効率的な運用を両立させることができるでしょう。

リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)

リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)

について知りたい方は、まずは

について知りたい方は、まずは