管理会社が知っておくべき孤独死への対策と対応

近年、高齢化社会の進展に伴い、孤独死への対策が重要な課題となっています。賃貸物件を管理する立場にある方々は、入居者の安全と物件の価値維持のバランスに頭を悩ませているのではないでしょうか。そこで、この記事では、管理会社が知っておくべき孤独死への対策と対応について、総合的なガイドを提供します。

目次

孤独死の現状と管理会社の役割

孤独死は社会問題として注目を集めており、管理会社にとっても重要な課題となっています。近年、単身世帯の増加に伴い、孤独死の発生件数は増加傾向にあります。管理会社は、入居者の安全と物件の適切な管理を担う立場から、孤独死への対応と予防に重要な役割を果たします。法的には、管理会社には入居者の生命・身体の安全に配慮する義務があり、孤独死発生時には迅速かつ適切な対応が求められます。また、予防の観点からも、見守りサービスの導入や地域との連携など、積極的な取り組みが期待されています。

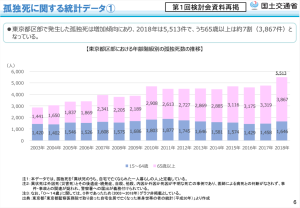

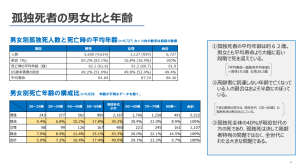

孤独死の定義と統計データ

孤独死は、一般的に誰にも看取られることなく亡くなり、その後しばらくして発見される死亡のことを指します。日本では高齢化と核家族化の進行に伴い、孤独死の件数が増加傾向にあります。厚生労働省の調査によると、65歳以上の一人暮らしの高齢者の孤独死は年間約2万件に上ると推計されています。

年齢層別では、65歳以上の高齢者が全体の約半数を占めており、地域別では、都市部での発生率が高く、特に東京都や大阪府などの大都市圏で顕著です。一方、地方では近隣住民との交流が比較的多いため、発生率は都市部に比べて低い傾向にあります。

(出典元:国土交通省)

(出典元:日本少額保険協会 第7回孤独死現状レポート)

管理会社が直面する課題と責任

管理会社は孤独死に関連して複数の課題と責任を抱えています。まず、孤独死の迅速な発見と適切な対応が求められます。これは入居者の安全を確保する上で重要ですが、同時にプライバシーを尊重するバランスも必要です。また、孤独死後の原状回復費用の負担問題も大きな課題となります。多くの場合、管理会社が一時的に費用を負担し、後に相続人や保証人と交渉することになります。さらに、他の入居者への心理的影響も無視できません。孤独死が発生した物件の評判低下や、周辺住民の不安増大にも対処しなければなりません。これらの課題に適切に対応することが、管理会社の社会的責任として求められています。

孤独死発生時の初動対応

孤独死発生時の初動対応は、迅速かつ適切な行動が求められます。まず、緊急連絡先リストを事前に作成し、すぐに活用できるよう準備しておくことが重要です。警察や救急への通報時には、状況を簡潔に説明し、必要な情報を整理して伝えましょう。近隣住民への配慮も忘れずに、適切な情報共有を心がけます。現場保全のための初期措置では、立ち入り禁止区域の設定や換気など、注意点を押さえた対応が必要です。

入居者の親族や緊急連絡先への連絡方法

入居者の親族や緊急連絡先への連絡は、孤独死発生時の重要な対応の一つです。管理会社は、入居者の情報を定期的に更新し、最新の連絡先を把握しておくことが不可欠です。連絡手段は、電話を第一優先とし、つながらない場合はメールや郵便などの代替手段を用意しておくべきです。また、連絡が取れない場合の次のステップを明確にし、マニュアル化しておくことで迅速な対応が可能になります。プライバシーに配慮しつつ効果的な連絡方法を確立するには、入居時に緊急時の連絡方法について同意を得ておくことが重要です。これにより、管理会社は適切かつ迅速に対応できる体制を整えることができます。

現場保全と初期清掃の重要性

孤独死発生後の現場保全と初期清掃は、二次被害の防止と円滑な対応のために極めて重要です。迅速な現場保全により、悪臭や害虫の発生、建物への損傷を最小限に抑えることができます。また、専門業者による初期清掃は、衛生面のリスクを軽減し、後の特殊清掃をスムーズに進める基盤となります。現場保全と初期清掃では、作業者の安全確保が最優先されます。適切な防護具の着用や消毒作業の徹底が不可欠です。さらに、遺品や貴重品の取り扱いには細心の注意を払い、法的手続きに備えて適切に記録・保管することが求められます。これらの対応を適切に行うことで、管理会社は入居者の尊厳を守りつつ、物件の価値維持と次の入居に向けた準備を効果的に進めることができるのです。

孤独死後の法的手続きと契約対応

孤独死が発生した場合、管理会社は迅速かつ適切な法的手続きを行う必要があります。まず、賃貸借契約の解除手続きを進め、必要書類を準備します。相続人が不在の場合は、財産管理人選任申立てを行います。残置物の処理に関しては、法的手順に従って慎重に対応することが重要です。また、孤独死に伴う損害賠償請求に対しては、適切な対応方法を検討し、専門家のアドバイスを受けることが賢明です。これらの手続きを適切に行うことで、管理会社は法的リスクを最小限に抑えることができます。

賃貸借契約の終了と解約手続き

賃借人の死亡により賃貸借契約は原則として終了しますが、相続人による解約手続きが必要となります。相続人は、賃借人の死亡を確認後、速やかに管理会社へ連絡し、解約の意思を伝えます。解約に必要な書類には、賃借人の死亡証明書、相続人であることを証明する戸籍謄本、解約届などがあり、これらを管理会社へ提出します。敷金の返還については、原状回復費用や未払い賃料を差し引いた金額が相続人へ返還されます。未払い賃料がある場合は、相続財産から支払われることになりますが、相続放棄された場合は回収が困難になる可能性があります。管理会社は、これらの手続きを円滑に進めるため、相続人との密な連絡と適切な対応が求められます。

相続人不在の場合の対処法

相続人が不在の場合、管理会社は相続財産管理人の選任申立てを行う必要があります。この手続きは家庭裁判所に対して行われ、選任された相続財産管理人が被相続人の財産を管理します。特別縁故者がいる場合、その人物への相続財産の分与が検討されます。特別縁故者とは、被相続人と生前に生計を同じくしていた者を指し、分与の可能性は個々の状況により判断されます。最終的に相続人も特別縁故者も存在しない場合、相続財産は国庫に帰属することになります。この過程では、相続財産管理人が清算手続きを行い、債権者への弁済後に残余財産を国庫に引き渡します。管理会社はこれらの手続きを理解し、適切に対応することが求められます。

特殊清掃と原状回復

孤独死が発生した場合、特殊清掃と原状回復は不可欠です。特殊清掃は、専門的な技術と装備を用いて、衛生面や臭気の問題に対処します。原状回復では、床や壁の張り替えなど、物件を元の状態に戻す作業が行われます。これらの作業は、経験豊富な専門業者に依頼することが重要です。費用は状況により異なりますが、数十万円から百万円以上かかることもあります。費用負担については、契約内容や相続人の有無を確認し、適切に対応することが求められます。

(出典元:日本少額保険協会 第6回孤独死現状レポート)

費用負担の取り決めと交渉のポイント

孤独死発生時の費用負担は、管理会社と入居者の双方にとって重要な問題です。清掃・修繕費用の負担割合については、事前に明確な取り決めを行うことが不可欠です。多くの場合、特殊清掃費用は入居者側の負担となりますが、原状回復の範囲を超える修繕については、管理会社側で負担することもあります。このリスクに備えるため、孤独死保険への加入を推奨し、保険料の一部を家賃に上乗せする形で費用分担を提案することも有効です。これらの取り決め事項は、必ず契約書に明記し、後のトラブルを防ぐことが重要です。費用負担の交渉時には、具体的な数字を示しながら、双方にとって公平な解決策を見出すことが肝要です。

原状回復の範囲と基準

原状回復義務は借地借家法に基づいており、通常の使用による損耗や経年劣化は対象外とされています。しかし、孤独死が発生した物件では、特殊な原状回復が必要となります。具体的には、臭気や体液による汚染の除去、床下や壁内の洗浄、場合によっては建材の交換まで含まれることがあります。これらの対応範囲は、発見までの期間や汚染の程度によって大きく異なります。原状回復の範囲を決定する際は、専門業者の診断結果を基に、賃貸人と賃借人(または相続人)が協議を行います。この過程では、費用負担の割合や具体的な作業内容について、双方が納得できる合意形成が重要となります。

孤独死の予防策と見守りサービス

孤独死を予防するためには、地域コミュニティとの連携が重要です。管理会社は、見守りサービスを提供し、入居者の安全を確保します。IoT技術を活用した安否確認システムや、定期的な声かけ、訪問サービスなどが効果的です。これらの取り組みにより、高齢者の孤立を防ぎ、早期発見・対応が可能となります。管理会社は、入居者の生活を支える重要な役割を担っています。

高齢入居者向けの見守りサービスの種類と特徴

高齢入居者向けの見守りサービスには、様々な種類があります。緊急通報システムは、入居者が緊急時にボタンを押すだけで、24時間体制のコールセンターに連絡が入り、迅速な対応が可能となります。定期的な安否確認電話サービスでは、オペレーターが決まった時間に入居者に電話をかけ、健康状態や生活状況を確認します。センサー技術を活用した生活動態モニタリングは、入居者の日常的な動きや電気・水道の使用状況を検知し、異常を早期に発見できます。見守りサービスの選択には、入居者のニーズや物件の特性、費用対効果を考慮することが重要です。また、プライバシーへの配慮や、緊急時の対応体制の整備にも注意が必要です。

地域コミュニティとの連携による見守り体制の構築

地域コミュニティとの連携は、孤独死対策において重要な役割を果たします。管理会社は、自治会や町内会との協力関係を構築するため、定期的な会合に参加し、入居者の見守りに関する情報共有を行うことが効果的です。見守りネットワークへの参加形態としては、管理会社が中心となって地域住民と連携し、定期的な安否確認や声かけ活動を組織化することが考えられます。また、季節ごとのイベントや防災訓練などを通じて、入居者と地域住民の交流機会を創出することで、自然な見守り体制を構築できます。このような取り組みにより、孤立リスクの高い入居者を早期に発見し、適切な支援につなげることが可能となります。

リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)

リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)

について知りたい方は、まずは

について知りたい方は、まずは